環境事業

ぐんぎん財団環境教育賞 第17回表彰活動紹介

受賞校

| 小学校 | 最優秀賞 | 桐生市立西小学校 |

|---|---|---|

| 優秀賞 | 館林市立第七小学校 | |

| 中学校 | 最優秀賞 | 明照学園樹徳中学校 中学1・2年 |

| 優秀賞 | 前橋市立明桜中学校 | |

| 優秀賞 | 伊勢崎市立第一中学校 特別支援学級7.8.9.10組 | |

| 特別賞 | 渋川市立伊香保中学校 | |

| 特別賞 | 高崎市立第一中学校 | |

| 特別賞 | 高崎市立倉渕中学校 | |

| 特別賞 | 群馬県立渡良瀬特別支援学校 | |

| 奨励賞 | 沼田市立沼田南中学校 | |

| 高等学校・特別支援学校 | 最優秀賞 | 群馬県立藤岡北高等学校 環境土木科ガーデニングコース |

| 優秀賞 | 群馬県立勢多農林高等学校 植物バイオコース | |

| 優秀賞 | 群馬県立尾瀬高等学校 自然環境科 1・2年 | |

| 特別賞 | 群馬県立館林商工高等学校 生産システム科 機械システムコース | |

| 奨励賞 | 学校法人大出学園 支援学校若葉高等学園 | |

| 奨励賞 | 群馬県立利根実業高等学校 地域貢献部キノコ研究班 |

活動内容の紹介

【最優秀賞】桐生市立西小学校

「みんなで仲良く、花壇の草むしりをする子どもたち」

【活動名】自ら課題を見つけ、何をすべきか考え、動き出そうとする児童の育成

~学校と家庭・地域が連携した環境教育の実践を通して~

○学校での取組

・花壇を活用し、各学年で花や野菜の栽培を行い、収穫した野菜は、家庭に持ち帰り、子どもたちから栽培の感想も含め、活動の成果を家庭にも広げている。

○家庭や地域と連携した取組

・5年生では、保護者や地域の方々のご協力を得て田植えから収穫まで行い、その後は、地域の行事として餅つきを行っている。

・PTA 奉仕作業では、運動会前の休日に多くの親子が参加し、学校だけでは手が回らない箇所も清掃していただいている。

・地元消防団とともにプール清掃をしている。

これらの活動を通して、子どもたちは、人とのつながりの大切さや社会に貢献しようとする姿勢を身につけ、自己有用感をもって行動できるようなることを目指している。

【優秀賞】館林市立第七小学校

「たてわり班で協力し、種植えをしている様子」

【活動名】たてわり花壇活動

本校は児童数99名の小規模校です。1年生から6年生までの児童を8つのグループ(1班12名)に分けた「たてわり班」を活用し、年齢差のある児童同士協力しながら担当花壇の種植え、水やり、草取りなどの美化を行う「たてわり花壇活動」を行っています。

環境委員の児童が監督者として、各班の花壇の確認を行い、必要に応じて掲示物や放送で花壇の手入れを促しています。

他学年との交流を図りながら、花壇の有効活用、児童の自然や植物に対する興味や関心の向上、および、児童のリーダー性や協調性の育成を目指しています。

【最優秀校】明照学園樹徳中学校

「尾瀬ネイチャーガイドさんを招き、探求の経過をプレゼンテーション。アドバイスをいただいている場面。」

【活動名】 探求学習in尾瀬2024 ~文化祭での探求活動から発展・現地の声を聴こう~

文化祭でSDGsについて1年(中1)から6年(高3)までが、学年ごとにテーマを決め取り組んだ。1年生は「SDGsについて遊びながら学ぼう」(リサイクルおもちゃ作り、リサイクルで制作したゲームで遊ぼう)、2年生は「桐生市におけるSDGs」を7班に分かれ、研究、現地見聞などの活動を実施した。活動テーマは、地域活動、食、河川、ジェンダー、ごみ、人食いバクテリア、織物など多岐にわたっている。 尾瀬の校外学習に伴い現地が抱える4つの問題について解決策を探求した。「木道問題、鹿問題、トイレ問題、魅力度問題」について、事前調査、現地調査、提案発表、および検討会を開催し、まとめ提案を実施した。 探求活動により、受け身の学習ではなく、自ら考え、現実に触れて行動できる生徒を育成していく。

【優秀賞】前橋市立明桜中学校

「中3の総合的な学習の時間で行った発表の様子」

【活動名】エージェンシー(*)を発揮して環境に優しい行動ができる生徒の育成 ~全校でSDGs探求学習を通して~

本校は令和3年(2021年)の開校当初より、総合的な学習の時間においてSDGsに関わる探究的な学習に全校で取り組んでいます。中1ではSDGsとは何かという基礎学習を行い、中1~中3の校外学習(中1は赤城山林間学校、中2は鎌倉市、中3は金沢市・白川郷)では、それぞれの場所で取り組まれているSDGsについて事前調査し、現地で確認したことをまとめ、自分たちが現在と未来に向けてできる取組について考え、具体的なアクションを発表しています。中2の職場体験学習では、訪問先企業のSDGs取組状況について対話を行いました。また、金沢工業大学とタカラトミーの共同開発プロジェクトに参画し、授業に「SDGs人生ゲーム」を取り入れ「脱炭素社会}「循環型社会」「自然との共存社会」「ウェルビーイング社会」の実現について学んでいます。

(*)エージェンシー ・・・ 人が誰しも生まれついて持っている、自分と社会をより良くしようと願う意志、原動力

【優秀賞】伊勢崎市立第一中学校 特別支援学級7.8.9.10組

「梅の実収穫」

【活動名】野菜を育てよう 梅の実を収穫しよう

本校では、きゅうり、オクラ、インゲンマメ、枝豆、ゴーヤ、綿花等の野菜を種から育てています。育てた苗は、学校公開日に保護者や職員に生徒自身が販売しています。校内にある、梅の木から実を収穫し、梅ジュースのレシピをつけて、保護者や職員に配布しています。収穫した野菜を食べることで植物に対する関心を高めています。販売体験、収穫物のプレゼントなどで多くの人と接することにより、自分たちの活動に自信を持つことが出来る様になっています。この他に、観葉植物を挿し芽で増やしたり、ひょうたん等の育成でグリーンカーテンを設置しています。

【特別賞】渋川市立伊香保中学校

「伊香保温泉の石段での清掃活動」

【活動名】伊香保町の町を愛する環境美化活動 ~「花いっぱい活動・伊香保町をきれいにする活動」~

花いっぱい活動は、保護者参加で校庭の花壇で植栽活動を行い、学校だより、学年通信で活動報告を行っています。 伊香保町をきれいにする活動は、公民館、町内の外郭団体と協力し、小中学校、保護者で行動班を編成。各班は中学生がリーダーとなって通学路の清掃作業を行い、教員と保護者は通学路の危険箇所の確認をしています。環境整備を行いながら、自分たちの住む地域について知り、環境への関心を高めています。 地元の環境美化推進協議会、青少年育成推進協議会、観光協会等と連携し、地元への奉仕活動を通じて「伊香保を愛する心」を育んでいます。

【特別賞】高崎市立第一中学校

「緑化整備委員による植え替え作業の様子」

【活動名】花いっぱい運動の輪を地域に広げよう

本校では、緑化整備委員を中心に、学校花壇にパンジーやマリーゴールド、ヒマワリ等を植え、生徒の情操教育の向上を目指しています。

生徒達が育てた花の種を採取し、地域に配布することで、花のあふれる地域を目指しています。配付については地域を見守ってくれている「子どもを守る店」「子どもを守る家」を中心に、生徒自らが配布しています。

特にヒマワリは、東日本大震災の被害を受けた地域(福島県)から譲り受けた種を大切に育てており、何年も繰り返し植えていくことで、震災の記憶を継承しています。

花いっぱい運動とともに、ペットボトルキャップの回収や、生物の飼育活動などを通して環境教育を実践しています。

【特別賞】高崎市立倉渕中学校

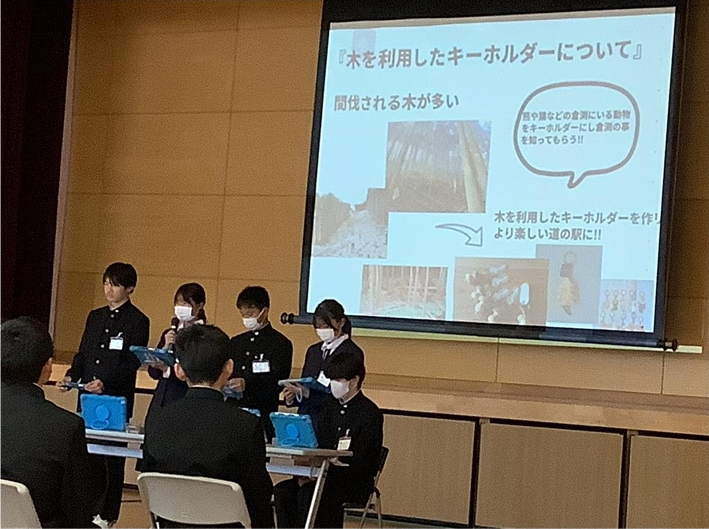

『総合的な学習「くらぶちタイム」の発表 森林環境教育の体験から考えた倉渕の魅力を提案している様子です。』

【活動名】~倉渕の魅力を再発見!わたしたちにできること~

本校の目指す生徒像は「倉渕を知り、倉渕のために何ができるかを考え、実行でき、倉渕を語り、発信できる生徒」です。2023年より総合的な学習で「くらぶちタイム(地域探究)」をスタート。倉渕の課題や魅力を確認、解決策を提案する発表会を実施し、「林業と連携したアスレチック広場計画」「温泉を生かした足湯スポット計画」「農家と連携した農作物収穫体験」などを提案しました。

森林環境教育「里山守りたい(隊)」では学校林を利用し、1年生は森林環境教育促進事業の協力のもと、間伐、枝打ち、運搬、加工品制作、2年生は森林管理事務所の職場体験で樹木の観察、測定、遊歩道整備などの作業補助を行いました。

この他にも、絶滅危惧種「ミヤマシジミ」の観察会や育成地の除草作業。地域を挙げてのリサイクル資源回収活動。グリーンカーテン緑化運動などを行っています。

教員だけでなく、外部講師や地域のボランティアの方から専門分野を学べる体制が整っています。

【特別賞】群馬県立渡良瀬特別支援学校

「作業学習でつぶした空き缶を地域の業者の方に回収していただくために、空き缶をトラックに運び入れている様子。」

【活動名】ぼくたち、わたしたちのSDGs

本校はユネスコスクール加盟を申請し、現在キャンディデート校(*)に認定されており、学校全体で地域の方々と協力してSDGsに取り組んでいます。地域の方々と直接触れ合い、活動している高等部の先輩の姿を手本とし、中学部は地域の方々の協力を得ながら活動を共にすることで「働く姿」を学び、体感して将来の職業生活や社会生活に必要な力を身につけることをねらいとしています。 具体的な活動としては、「空き缶リサイクル」、「余布地を活用した織物マット製作」、「牛乳パックを再利用したカレンダー製作」に取り組んでいます。 (*)キャンディデート校・・・加盟承認を待っている段階の学校を指します。

【最優秀賞】群馬県立藤岡北高等学校

「藤岡市公園づくり協議会での意見交換」

【活動名】明日の公園をDESIGNする ~藤岡市における都市公園 及び 桜山公園の調査研究活動~

令和3年度より藤岡市の都市公園を対象として、「植栽されている樹木調査」「バリアフリー調査」「公園利用者の分析調査」を実施しました。公園を直轄する藤岡市役所の各部署や大学・各種団体と連携した活動を展開しています。

国の名勝、および天然記念物である「冬桜」がある桜山公園において、「バリアフリー調査」や認知度向上に向けた動画制作を行いました。調査活動だけでなく、イベント運営にも参画し、桜山公園の活性化に取り組みました。

これまでの活動において市役所や大学他多様な連携を実施しました。そのつながりを持続可能なものとするために、藤岡北高校の生徒が企画・運営を行う「藤岡市公園づくり協議会」を設立しました。公園行政に関する講演会や意見交換会を通して、魅力ある公園の整備に向けた活動を行っています。これらの活動は、藤岡市議会の一般質問でも取り上げられるなど、地域で高く注目されています。

これからの時代に求められる公園の在り方を提案し、生徒主体の活動により身近な自然環境を保全することを目指しています。

【優秀賞】群馬県立勢多農林高等学校

「新里のサクラソウ群落での調査と種子採取」

【活動名】赤城山のサクラソウ保護活動

本校では10年以上にわたり、赤城山西側斜面のサクラソウ自生地調査を継続して実施しています。サクラソウの株数や開花数の推移を観察するとともに、盗難防止の呼びかけ活動を行ってきました。また、飲料メーカーのサントリーと連携し、サクラソウの保護を通して赤城山の環境保全にも取り組んでいます。 今までの活動実績が評価され、群馬県文化財保護課より依頼を受け、赤城山東側斜面の桐生市新里地区のサクラソウ群落についても調査を行うことになりました。別群落の観察が行えることになり、生物学的特徴や環境についての比較研究が可能となりました。さらに、新里地区の予備調査においてサクラソウ種子の採取および培養が許可され、無菌培養にも取り組んでいます。

【優秀賞】群馬県立尾瀬高等学校

「VRゴーグルを用いて地域の自然の魅力を伝える活動」

【活動名】DXで進展する環境教育 ~尾瀬高校ならではのハイブリッド型人材を目指して~

尾瀬高校(自然環境科)は、尾瀬国立公園を始め地域特有の豊かな自然環境を題材として、授業、課外活動を行っています。また、デジタル技術を活用した、自然環境の価値や特性の理解、環境保全に関する課題解決、新たな価値の創造を目指しています。

今年度は、下記3項目の取組を行っています。

①「バーチャル自然環境」のツール開発

尾瀬や武尊山など学校周辺地域の自然環境を360度カメラと高性能マイクで収録し、その映像をVRゴーグルを用いて広く地域住民に伝えていく活動

②大学と連携し、高性能ドローンとAI(画像認識技術)を活用した尾瀬ヶ原のニホンジカ調査

③尾瀬国立公園の魅力や課題解決についてAIを活用し、探究する活動(尾瀬サマースクール参加)

【特別賞】群馬県立館林商工高等学校

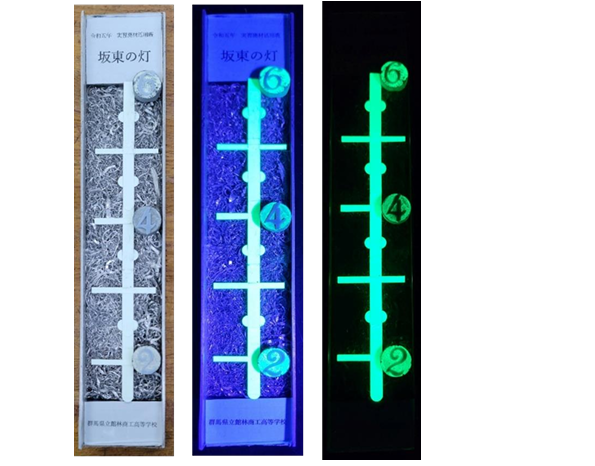

『実習廃材で製作した試作品の光る量水標です。目盛りの部分が粉末冶金法で製作した光るアルミニウムです。利根川は、坂東太郎の異名があります。利根川を光る量水標で灯すことから「坂東の 灯ともしび 」と名付けました。』

【活動名】実習廃材を用いた機能性材料の創造 ~光るアルミニウムが命を守る~

本校では、実習で発生したアルミニウムの切りくずを活用し、視認性の高い「夜間に光る量水標(河川の水位を示す表示板)」を製作しました。本来、廃棄されるアルミニウムは再溶解します。本研究は、温室効果ガスの排出が少ない粉末冶金法を用いて、環境に配慮したモノづくりを行っています。

光るアルミニウムは、材料に蓄光粉末を添加することで製作します。活動を進めるにあたり、産学官連携(熱処理メーカー、日本大学、群馬産業技術センター)による指導、共同研究を行いました。

夜間に河川の増水状況を測定することは危険が伴いますが、光る量水標によって測量者の危険回避に役立っています。